Mundinho

para Marcio e dona Dica

— Publicado no Rascunho n° 248.

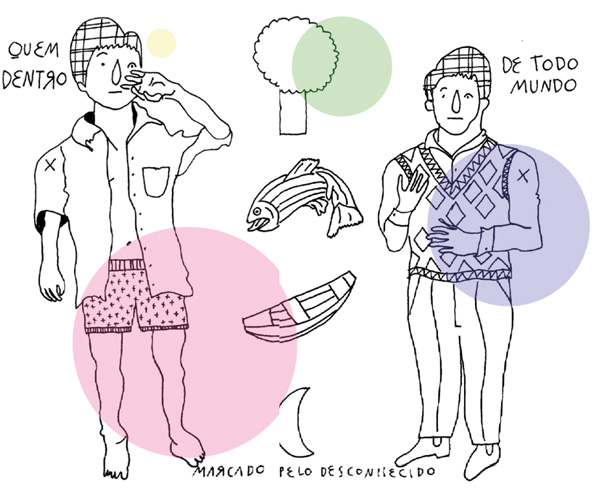

Mundinho enamorou-se da selva. Apesar dos avisos, dos interditos, das tentativas do Zé Caboclo. Zé, pescador cheio de brios, não queria o filho no rio, nem nos lagos, nas beias, nem dentro da mata. Mundinho era pra contrariar o apelido: ganhar o mundão. Apanhava de cipó pra ir à escola, não era pra ficar de pavulagem com os moleques, pelas ruas de tijolos, nos barrancos do Envira. A mãe obedecia ao marido, ralhando pra ele tomar jeito, estudar, estudar, não fosse virar homem sem ler nem escrever feito ela e o Zé.

Mas quando o pai subia o rio no batelão da colônia, pra ficar duas, três semanas, na época da despesca do pirarucu, Mundinho fascinava. Os peixes outros eram peixes outros, de sempre: mandi, surubim, mocinha, traíra, piau, bodó. Mas o pirarucu era rei, e as histórias que os meninos e os mais velhos contavam incandesciam no dentro de Mundinho feito ele nem sabia quê.

Gostava mais das narrações dos garotos mesmo, em tom de aventura, alvoroço de quebra-cabeça, cada um desenhando um pedaço, trepando os causos: da paisagem beira d’água parecendo às vezes tão igual que era como se o barco estivesse parado, ou dando voltas em círculo pelas tantas curvas do rio; dos lagos em ferradura que o Envira formava quando a força da enxurrada mexia no curso do leito; das buiadas daquele touro aquático (Mundinho não conhecia baleia), quando subia pra respirar, tão imenso a não conseguir, embaixo d’água, todo o oxigênio de que precisava; as arpoadas, os golpes em cada lado da cabeça quando o peixe era puxado pro barco; e a sangria, o corte das mantas, a salga. O escuro das noites. Era assim que preenchia as lacunas do que lhe contavam: com o escuro. Tão fascinante pra ele quanto as imagens. Mundinho queria as brenhas, os breus, o que lhe diziam, o que imaginava e talvez mais que tudo: o desconhecido. Que se danasse o mundão lá fora, de postes de luz e tudo que a tevê mostrava. Queria a fundura do espanto.

Daí veio o moço de óculos, junto com o moço do governo. Naquele dia, quando o Zé chegou em casa, avisou:

— Amanhã tu vem mais eu na colônia. Vai ter conversa com o homem da secretaria e outro que veio de Brasília, foi uns pessoal lá de fora que mandou ele, pra organizar a despesca e arrumar preço melhor pro pirarucu. Eu sei que tu gosta disso, quer subir o rio, mas não é assim não. Tu vai é pra ouvir o moço, aprender alguma coisa, ver como é que é quando a pessoa ganha o mundo lá fora e sabe falar.

Mundinho concordou com a cabeça, tentando disfarçar a agitação.

No dia seguinte o homem de Brasília falou menos do que Zé esperava, só no comecinho, e depois ficou escutando os pescadores, fazendo uma e outra pergunta. O garoto se perdia nas falas tantas, nem tudo lhe interessava, ou entendia: o preço do quilo de cada peixe, se na cidade vendiam apenas no mercado ou pra quem vinha na beira do porto, se a colônia tinha regimento. Regi o quê??

Mas uma coisa ele entendeu, e quase pegou nas mãos feito uma pedra muito preciosa: dali quatro dias um grupo subiria o Envira pra mostrar pro moço de óculos como era a despesca. Vinte dias. Uma chance. Se o pai queria que ele prestasse atenção no moço, e se ele mesmo queria, porque lhe atraía não o jeito (do) forasteiro de falar, mas aquela ânsia, por trás das lentes, desejando conhecer mais fundo as entranhas úmidas das terras de água, então ele haveria de convencer o pai a também ir no batelão.

E convenceu. Com ajuda da mãe, que disse Deixa, Zé, capaz assim o menino tirar logo isso da cabeça.

Zarparam antes do sol despontar por cima das copas das árvores e molhar o rio de reflexos. Mundinho muito do quieto, espichando as vistas pras matas altas, pra lá das margens, boca aberta, sem decifrar o friozinho da barriga naquele calor pe-ga-jo-so. Se enamorando. Quando já noitinha quase, chegaram em Porto Rubim. Dormiram.

Dali pra diante, dias parecidos: levantar cedo, juntar as coisas, rumar pro lago, pescar de arpão ou malhadeira, sangrar, salgar, rumar de volta ou até a próxima comunidade ribeirinha, rio acima. O Lago Horácio. O Santa Júlia. Mucuripe Velho e Mucuripe Novo. Orelha, Pedro Paiva, Sabiaguaba. No começo ele prestava muita atenção nos gestos dos mais velhos, alongando e rasgando o tempo, como o moço de fora também prestava. Os homens espalhados em canoas nos lagos maiores, pra contar a quantidade de pirarucus conforme as buiadas, o moço perguntando de que tamanho era e anotando: tantos adultos, tantos bodecos. Os peixes trazidos ao barco pelas mãos tesas, veias saltadas, a pancada em cada lado da cabeça, um corte profundo logo atrás, seccionando a medula, pra imobilizar o bicho, e a sangria: o terçado correndo entre as guelras e o ventre, por onde o sangue escoa mais rápido. Lavar o corpo de escamas avermelhadas, em seu mais de metro e muitos quilos. Depois, as folhas de bananeira ou palmeira brava no chão, o peixe estendido, o corte das mantas: uma linha desde a cabeça até a nadadeira caudal, e tiram-se as peitorais, anal e dorsal, depois as escamas da cauda até a cabeça, pra então cortarem longitudinalmente os dois nacos enormes de carne macia, gordurosa, prontos pra serem salgados — após se retirarem as vísceras. O sal traçado, mistura de grosso e fino, esfregado sobre as mantas, empilhadas a quase um metro numa caixa ventilada por cima, sem drenagem, acumulando a água liberada e submergindo as carnes na própria salmoura.

Porém, com o passar dos sóis, das águas, das noites, Mundinho ia se desinteressando daquela repetição de atos. Que eram ainda como um arranhão na superfície da floresta: chegar, pescar, partir, rumando cada vez mais na direção da volta: a cidade. Agora que podia ver e montar por si próprio as peças do quebra-cabeça, interessava-se cada vez mais pelas lacunas. Pelos detrás. Olhava pra onde ninguém olhava, acalentando dentro de si um carinho que já começava a entender mas ao mesmo tempo ainda não, muito confuso mas de uma força maior que a do maior rio na maior cheia, pensava. Uma vontade.

O batelão chegou na última comunidade: meia dúzia de casas em palafitas, tão longe que nem nome tinha. Era o “sítio da Dona Dica”, a matriarca em torno da qual passaram a morar filhas com genros, filhos com noras, sobrinhada, netos com bisnetos. O grupo foi se arranjando pelas casas. Zé Caboclo e o filho ficaram na própria Dona Dica, que de cara viu nos olhos de Mundinho um arrepio diferente. Ficou curiando, canto de olho, enquanto a noite caía rápida, enquanto botava janta, enquanto comiam. O garoto percebeu, e esticou o arrepio do olho, como quem dá a mão: Eu quero. Me ajuda.

Depois da janta o Zé chamou o filho pra dormir, mas ele pediu pra ficar vendo o céu, ia depois. Sentou na varanda de ripas, pernas estendidas, encaixando a cabeça nos ombros levantados, as mãos apoiadas no chão com os dedos abertos virados pra trás. Olhava pra frente, fitando o muro de escuridão, levantava a cabeça, descia de volta. Dona Dica se achegou. Coçou as costas no tronco fino que fazia as vezes de batente da porta. Mundinho falou devagar, sem se virar:

— Aqui é tão bonito.

— É sim.

— Eu não quero voltar.

Dona Dica suspirou. Aproximou-se do garoto.

— E a sua mãe?

Mundinho abaixou a cabeça. Mas logo a ergueu de novo, os olhos vidrados mirando a floresta, a voz resoluta:

— Eu gosto daqui. Eu sinto… Como que eu sou daqui, sabe? Pra eu ficar.

Ela sabia. Dentro da noite escura, onde o silêncio murmurava burburinhos da mata, o rio descendo suas águas, rumorejando rumo ao mar, ela sabia. Passou uma estrela cadente. Dona Dica apontou:

— Olha — E quando se apagou no longe, emendou: — Teve uma vez que a minha mãe tava olhando o céu e passou uma estrela daquelas. Ela disse Vai ter guerra. As estrelas criaram rabo. No dia seguinte estourou revolta no seringal. A gente fugiu. Foi assim que eu vim parar aqui.

— Eu vou ficar, dona. Mesmo se não for aqui co’a senhora, eu vou ficar. Na mata.

— Amanhã a gente vê. Bora dormir.

Manhã cedo, café tomado, o pai chamou:

— Bora, Mundinho. Despede da dona.

— Eu vou ficar, pai.

Zé olhou meio torto, de boca aberta. Desentendendo.

— Não pode, filho. Vumbora.

— Não, pai.

Ele nunca vira aquela firmeza, aquela intensidade: tanta vontade e tanta súplica. Virou-se pra Dona Dica: observando da porta, ela encolheu os lábios e arqueou as sobrancelhas, como dissesse Fazer o quê?, e logo em seguida soltou a musculatura do rosto, piscando bem devagar, como se completasse Eu cuido dele. Zé surpreso. Contrariado.

— Que não o quê?! Me obedece, Raimundo! A tua mãe…. Anda!

— Não, pai. Eu sou daqui. Eu quero aqui. Na floresta.

A palavra. Invocada na boca do garoto com tamanha claridade, feito o céu infindo. Com a força do rio que arrasta por baixo, mesmo quando as águas parecem calmas. A floresta e seus mistérios o Zé respeitava. E Mundinho ali, sem tremer voz, corpo, nem pés. Invocando a floresta. Dona Dica deu dois passos pra fora da porta.

— Deixa, Zé. Traz a mãe dele aqui, depois. A gente vê.

Zé desviou os olhos de volta pro menino. De volta pra Dona Dica. De volta pro menino. Alongou o próprio olhar dentro do olhar do filho. E disse:

— Dá um abraço no pai.

Mundinho correu palafitas abaixo. Apertaram-se, bem apertado. Desenlaçaram-se, sem choro.

O batelão partiu. A mãe veio, depois. Vieram mãe e pai, outras vezes. Mas Mundinho nunca mais desceu o rio.